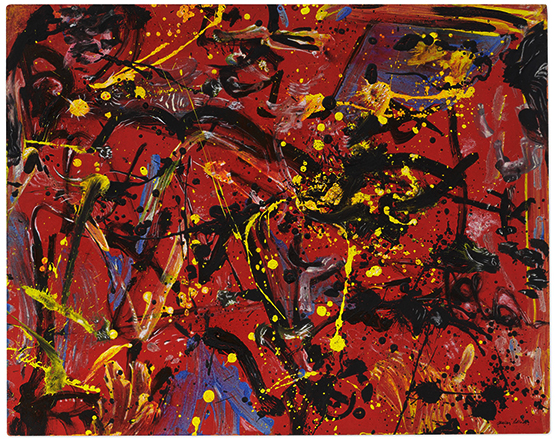

| “Red Composition”/Jackson Pollock |

⇅

Colonización cultural de mercado

por Antonio Rodríguez Salvador

Antes no se pagaba por entrar a una tienda o a un banco. Ahora, para entrar a una tienda o a un banco, hay que comprar un teléfono y pagar por los datos. Es como si se pagara por la silla frente al mostrador o por el cajero automático.

Cualquiera dirá: El teléfono es para comunicarnos; mediante él, estamos al tanto de las noticias; y es cierto; pero ese no es el punto de vista de quienes dominan el mercado global. Para ellos, el teléfono es una manera de mantenernos sentados en la silla de la tienda, frente a la vidriera.

Naturalmente, una gran mayoría no se mantendrá frente a los escaparates, lista para ser deslumbrada con nuevos productos, si en vez de ser seducida con videos, reels o post que apelen a emociones básicas, se pretende hacerlo con un tratado de filosofía o un drama de Shakespeare.

O sea, ni la cultura ni la profundidad de pensamiento parecen buenas para el negocio de quienes dominan el mercado global, un dominio que también incluye grandes medios y redes sociales.

Todo lo que antes era de mal gusto, ahora se promueve como lo estéticamente correcto. Es algo que vemos en la música, en el cine, en las artes plásticas y, por supuesto, en la literatura. Más que colonización cultural, quizá deberíamos estar hablando de una amputación social, en la cual la cultura es sustituida por una prótesis.

Lo inteligente parece ser un peligro, porque el conocimiento acapara tiempo y reflexión alejada de la promoción de mercancías, mientras la cultura prioriza lo espiritual sobre lo material, el ser sobre el tener.

En sus comerciales, las grandes corporaciones nos dirán que ellos se enfocan en el cliente, no en el producto. Priorizan las necesidades individuales por sobre los beneficios y las cuotas de mercado. Quieren dar la impresión de ser instituciones samaritanas que solo procuran hacer realidad nuestros sueños.

Ese razonamiento, sin embargo, plantea una incongruencia. Si bien los deseos pueden ser tan diversos como personas existen, la realidad tecnológica y de costo limita considerablemente la variedad de productos. ¿Cómo resolver esa contradicción?

La solución es sencilla. Preguntémonos: ¿por qué el mercado está necesitando una “cultura del no pensar” y, por consiguiente, promueve una sociedad de sedentarios mentales, en la que predominen personas hechizadas por lo banal?

La razón es porque en la lógica mercantil se está necesitando, por un lado, estandarizar deseos, mientras, por otro, crear una “cultura” que les permita promover artículos de aparente valor cultural, y que, sin embargo, resulten baratos de fabricar.

Por ejemplo, a quienes dominan el mercado les resulta más rentable producir artículos en serie, para un supuesto mundo en el que todos celebren el Halloween el mismo día, y con las mismas características, que diversificar productos para cubrir necesidades de decenas de tradiciones diferentes en el entorno de esa fecha.

Asomémonos a cualquier tienda virtual que oferte artículos propios de esa tradición anglosajona. Veríamos arañas de Halloween, escobas, calabazas, ojos, muñecos, murciélagos, candelabros, escobas de brujas, cuchillos ensangrentados… cientos de productos hechos a base de plástico barato, lo cual les genera una rentabilidad extraordinaria. Es la industrialización de la cultura.

Antes, sin embargo, la realidad era muy diferente, y la cultura suponía un importante valor para el mercado. En los tiempos en los cuales el mercado solo actuaba en espacios físicos, la celebración de fiestas populares propias de la tradición significaba una oportunidad para maximizar ventas.

Así, se generaban oportunidades de ganar-ganar. Ganaba el comerciante y ganaba la cultura. El comercio se subordinaba a la tradición, aun cuando también pudiera decirse que muchas tradiciones supervivían gracias al comercio.

En nuestro país estamos viviendo una aberración de cualquiera de las dos lógicas antes planteadas. Si bien recibimos vía redes sociales el cotidiano bombardeo de lo banal, no tenemos acceso al mercado virtual que lo promueve.

El análisis de las peligrosas implicaciones sociales que esto conlleva – frustración, imitación ridícula de valores ajenos, grotesca contaminación de tradiciones propias, entre otros fenómenos negativos – rebasan la prudencia de un artículo periodístico; por tanto, apenas las esbozo.

¿Qué hacer ante semejante panorama? La solución parece obvia, aunque no sencilla: se necesita potenciar nuestros valores simbólicos – sociales, idiosincráticos, históricos -, que inciden en un consumo cultural coherente con nuestras costumbres y tradiciones.

Naturalmente, dada la realidad económica actual, los presupuestos que los territorios disponen para la cultura no permiten cumplir ese objetivo. ¿Pero cómo pudimos sostener esas tradiciones, digamos, en el siglo XIX o buena parte del XX, cuando el Estado no dedicaba presupuesto alguno para la cultura?

No queda de otra que echar a volar la imaginación y atemperarnos a los nuevos tiempos. Se necesitan normas que promuevan incentivos fiscales a favor de la cultura; se necesita volver a la suscripción popular, al mecenazgo, y que en los territorios se hallen alternativas que permitan incrementar las llamadas “cuentas de festejos”.

Potencialidades existen, solo hay que ponerles empeño y entendimiento de que, si muere nuestra cultura, también morimos como nación. Ese y no otro es el dilema que se nos plantea.

{ Granma }

░░░░░░░░░░░░